Pada tahun 2019 ini, kita sebagai bangsa dan negara Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi, serentak. Pemilihan Presiden dan anggota dewan. Salah satu fenomena yang paling mengemuka dari hari-hari menjelang pesta demokrasi kita, adalah keriuhan, kebisingan bahkan keributan yang muncul ke permukaan.

Ya, kebisingan yang muncul sebab ruang publik dipenuhi persaingan antar kandidat dan pendukungnya menyampaikan berbagai janji kampanye. Semakin ramai sebab kedua pihak saling sindir serta saling serang pada kelemahan lawan masing-masing.

Kampanye yang semula idealnya digunakan mengajak orang untuk memilihnya (baca: kandidat), malah dominan terisi upaya saling serang secara verbal, pun tulis lewat berbagai media.

Keriuhan dan keributan ini meningkat resonansinya sebab semua orang, diluar tim pemenangan pemilu dari kandidat, ikut nimbrung ribut. Ditengah keributan itu, masyarakat dari berbagai kalangan (ada yang) terpaksa meng-afiliasi-kan diri pada salah satu golongan, kandidat.

Keriuhan yang dalam banyak kasus dibangun diatas fondasi berita bohong, ujaran kebencian dan terutama menyinggung SARA. Sebagaimana kita tahu dan rasakan peningkatan ekskalasi konfliknya akhir-akhir ini.

Lantas bagaimana keriuhan tersebut muncul ditengah iklim demokrasi?

Terminologi Suara dalam Demokrasi dan ‘Kebisingan’

Banyak pakar menyebut demokrasi yang berlaku di Indonesia sebagai demokrasi Pancasila. Yaitu suatu paham demokrasi yang sumbernya berasal dari falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia itu sendiri.

Falsafah hidup bangsa Indonesia tersebut kemudian melahirkan dasar falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Apapun label yang di-nisbat-kan pada demokrasi kita, secara prinsip tidak berbeda jauh dengan falsafah dan sistem demokrasi pada umumnya. Yaitu bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.

Demokrasi yang mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

Laura Kunreuther dalam artikel ilmiah berjudul Sounds Of Democracy: Performance, Protest, and Political Subjectivity yang diterbitkan dalam jurnal Cultural Anthropology (2018) menegaskan ulang bahwa:

“…(liberal) democracy is founded on the ideal that every adult citizen “has a voice” that can and should be heard, just as they have a vote, and that these voices/votes are functionally equivalent to each other.”

Dimana demokrasi liberal dibangun diatas ide bahwa setiap penduduk dewasa ‘memiliki suara’ yang bisa dan harus didengarkan, sebagaimana masing-masing mereka punya hak memilih. Suara dan hak pilih ini harus diposisikan sama secara fungsional satu sama lain, antar penduduk apapun status sosial dan latar pendidikannya.

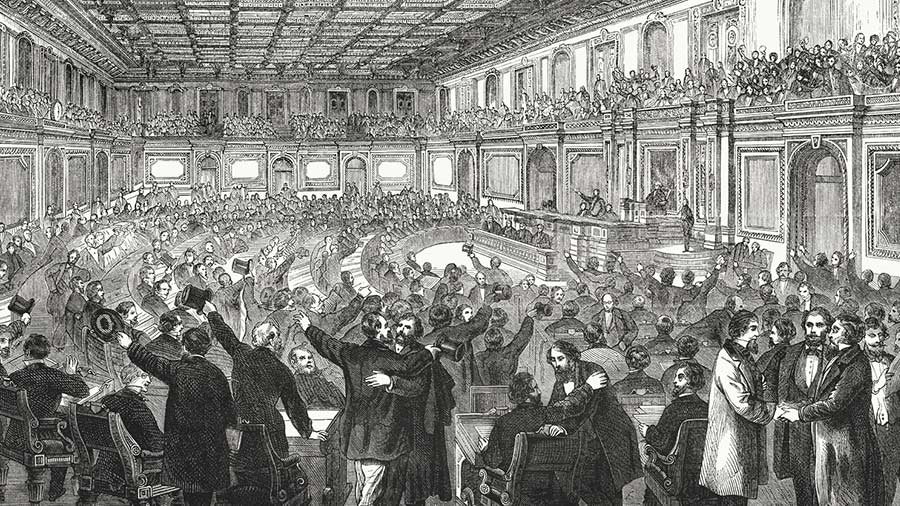

Menurut Kunreuther, demokrasi sejak awal memang akrab dengan istilah suara/bunyi/pendapat (voice). Suara ini yang mewujud dalam bentuk: orasi politik, perdebatan di gedung kongres/dewan, obrolan ringan sampai panas di warung-warung kopi, sampai di koran-koran, bahkan internet.

Relasi kuat demokrasi dengan keriuhan suara didukung juga oleh pendapat banyak ahli bahwa fungsi serta kemampuan penggunaan Bahasa jadi penting dalam praktik demokrasi. Lebih lanjut, Kunreuther menuliskan:

“….Scholars often emphasize the use of language as central to democratic practice—via texts in the public sphere (Habermas 1989), social media (Juris 2012; Bonilla and Rosa 2015), face-to-face debates in coffee and tea houses (Cody 2011), or well-crafted oratory (Bate 2009)—and thus voice serves as a metaphor for political participation.”

Dalam berbagai diskusi filosofis tentang demokrasi, metafora ‘suara politik’ selalu (atau seringkali) selalu dihubungkan dengan perbincangan diskursif, dilandsi atas Analisa teori atau wacana/diskursus yang masuk akal (reasoned discourse). Dalam hal ini, Kunreuther (2018) memberikan kritik:

“They rarely conjure other forms for political utterance, sound, or even noise—voices shouting, collective chanting, the production of noise for political effect, or, significantly, the active performance of silence—that make up the many practices of participatory democracy.”

Dimana kita sering melewatkan berbagai bentuk lain dari kebisingan (noise) politik berupa: suara-suara teriakan (dalam demonstrasi misalnya), nyanyian kolektif, juga produksi kebisingan (noise) guna efek politik. Misalnya penggunaan akun-akun robot dalam media sosial, atau tagar-tagar (hashtag) yang secara masif dan terkoordinir diproduksi guna menampilkan (seolah-olah) masing-masing kandidat dapat banyak dukungan serta simpati.

Semakin Bising di media sosial; doesn’t mean better.!

Damien Spry, Peneliti media dari University of Sydney dalam artikelnya di media theconversation.com (2011) menuliskan bahwa pada dasarnya kita tidak bisa sepenuhnya menganggap internet sebagai ruang publik virtual (virtual public sphere) seperti yang digagas Jurgen Habermas. Hal ini sebab demokrasi online tidak bisa serta merta ditingkatkan dengan peningkatan skala partisipasi publik di media sosial.

Lebih lanjut, Spry memberikan penjelasan bahwa harus ada formula yang tepat untuk jumlah orang yang tepat di ruang (pembicaraan/debat/pembahasn) mana pun. Itu tergantung pada ukuran ruangan: tidak lebih dari satu orang per 21 kaki persegi.

“Apabila terlalu banyak suara, dan tingkat desibel dari percakapan di sebelah Anda akan sedemikian rupa sehingga Anda harus menaikkan suara Anda, meningkatkan volume suara di ruangan yang mengharuskan semua orang melakukan hal yang sama dan mendapat ribut dan ribut.” Tulis Spry.

Menemukan bahwa kebisingan dan keributan apapun, jika ditambah semakin banyak orang yang nimbrung, maka tidak akan ada habisnya, dalam akhir artikelnya, Spry memberikan rekomendasi:

“…prospects for online democratic increase qualitatively when we limit the quantity of people who are involved…….”

Ya, menurut Spry, prospek demokrasi online (tentu juga offline) akan meningkat secara kualitatif ketika kita membatasi jumlah orang yang terlibat. Tentu argumentasi ini akan menghadirkan konsekuensi pula.

Dampak Kebisingan: Milenial Hilang Kepercayaan pada Demokrasi

Dalam makalah yang diterbitkan oleh Roberto Stefan Foa dari Universitas Melbourne dan Yascha Mounk dari Harvard menunjukkan bahwa proporsi atau jumlah orang yang mendukung ide ‘memiliki pemimpin yang kuat yang tidak perlu repot dengan parlemen atau pemilihan (having a strong leader who does not have to bother with parliament or elections) telah meningkat di seluruh dunia selama masa 25 tahun terakhir, dalam banyak hal.

Penelitian Foa dan Mounk tersebut menunjukkan bahwa kaum milenium (generasi milenial) telah menjadi kurang terikat dan tertarik dengan pentingnya pemungutan suara. Pada tahun 1995, hanya 16% dari orang Amerika berusia 16 hingga 24 tahun yang percaya bahwa demokrasi adalah cara yang buruk untuk menjalankan negara. Pada 2011, jumlah itu meningkat menjadi 24%.

Berdasarkan penelitian yang sama, menunjukkan penurunan sistematis dalam persentase orang-orang yang berpikir bahwa penting untuk hidup dalam demokrasi, tergantung pada dekade apa mereka dilahirkan.

Lebih lanjut, Foa dan Munk menuliskan:

“Selama tiga dekade terakhir, kepercayaan pada lembaga-lembaga politik seperti parlemen atau pengadilan telah menurun drastis di seluruh negara demokrasi Amerika Utara dan Eropa Barat yang sudah mapan. Begitu juga jumlah pemilih, ”

Penelitian yang belum tentu sama hasilnya apabila dilakukan di Indonesia, sebab tampak generasi muda kita minatnya pada pembahasan serta keterlibatan politik masih sangat tinggi. Namun, tentu bisa menjadi peringatan supaya selalu memperbaiki kualitas debat, suara dan kebisingan dalam demokrasi kita.